Neoesclavismo, afroepistemologías y ciudanías del espíritu

15 de febrero de 2023

Por: Yeison Arcadio Meneses Copete

El 17 de febrero de 2021, aún bajo la angustia social impuesta por la pandemia Covid-19, la anterior ministra de la enseñanza superior y de la investigación de Francia, Frédérique Vidal, generó gran controversia y estupor al pedir, en medio de la Conferencia de presidentes universitarios, al Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), un “estudio científico” sobre el “islamoizquierdismo” (islamo-gauchisme) en las universidades. Este neologismo hace referencia a un supuesto vínculo entre grupos académicos, intelectuales y políticos de izquierda con el “islamismo”. Entonces, fuerzas políticas y académicas de la derecha francesa manifiestan que, en palabras de Vidal, es importante distinguir entre “lo que surge de la investigación académica y lo que emerge de la militancia y de la opinión”.

Curiosamente, cuando se indaga un poco más sobre los campos de investigación relacionados, se encuentra que se hacía referencia a los estudios poscoloniales, decoloniales, interseccionales, de género, feministas, ni decir raciales (en 2018, la Asamblea Nacional de Francia suprimió la palabra raza de la Constitución).

Aunque este esperpento fue rechazado con “vehemencia” por el mismo gobierno francés, el CNRS (el CNRS sacó su propia nota al respecto en rechazo), entre otros sectores, porque atenta contra la libertad de cátedra y la autonomía universitaria, llamó mucho mi atención. Intelectuales de África, del Caribe francés y de Francia metropolitana han generado una rica producción académica en diversos campos de las ciencias sociales y humanas, particularmente, que, salvo en algunos escenarios de la antropología y la sociología, pocos espacios encuentra en la academia francesa. Por tanto, lo que la exministra hizo fue quizá poner en evidencia una realidad que habita el mundo universitario y una tradición negacionista integrada en el imaginario francés. Muchos de estos pensadores y pensadoras han tenido que irse a otros países en búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida, porque no encuentran puestos como titulares en universidades.

Entonces, esta ideología ya hace carrera en Francia. El 15 de enero del 2020 salió en el diario L’HEBDO una nota firmada por algunos investigadores y profesores universitarios titulada: “Los obsesionados de la raza infiltran el CNRS”. El 11 de febrero de 2021, saldría en Le Figaro otro artículo titulado: “como el islamoizquierdismo gangrena las universidades”. Es decir, tanto en la academia como en sectores políticos existe una clara intención de deslegitimar estos campos de estudio como posibilidad epistémica en las universidades francesas. Asimismo, los esfuerzos organizativos de afrofranceses y africanos son bastante limitados por las políticas “republicanas”. Por esta razón, una iniciativa como la Escuela Panafricanista de Guadalupe, después de tener casi todo definido para iniciar, fue rechazada y desautorizada por el prefecto de la región. Según este, la propuesta de la Asociación Raíces era “incompatible con los valores republicanos”. En este sentido, es claro que el pensamiento africano y caribeño no son considerados parte de los “valores republicanos” en el imaginario de quienes ostentan el poder. Prevalece la idea de “asimilación” impuesta a las colonias, lo que no da lugar a intercambios en la consolidación de un proyecto de sociedad. Estos campos de estudios han sido construidos como una amenaza. ¿A quién afecta el estudio del pensamiento o filosofías africanas en Francia?, ¿Hay temor a reconocer la herida colonial?, ¿cuáles son los intereses implicados? Aunque, vale anotar, que existen escuelas musulmanas y judías en Francia.

Sin embargo, profesores universitarios, investigadores y escritores como el franco-congolés Alain Mabanckou y el francés Dominic Thomas, ambos profesores de la Universidad de California en los Estados Unidos, respondieron a la nota de sus colegas franceses con un artículo publicado en L’Express titulado: ¿Por qué tenemos tanto miedo a los estudios poscoloniales en Francia? Ellos sostienen que los estudios poscoloniales “nos exhortan a exhortan a repensar nuestra visión del mundo tomando en consideración el influjo de la colonización”. Además, estiman que la reticencia frente a este campo de estudio se debe a que “muchos investigadores están angustiados por la idea su ‘utillaje’ – la historia contada o enseñada unilateralmente bajo el prisma de la gloria occidental con sus cánones tradicionales – no caigan definitivamente en la quiebra o que otra página se abra, contradiciendo o alimentando el relato nacional y egocéntrico francés, por una concepción más clara y la puesta en cuestión de verdades fabricadas” (traducción mía).

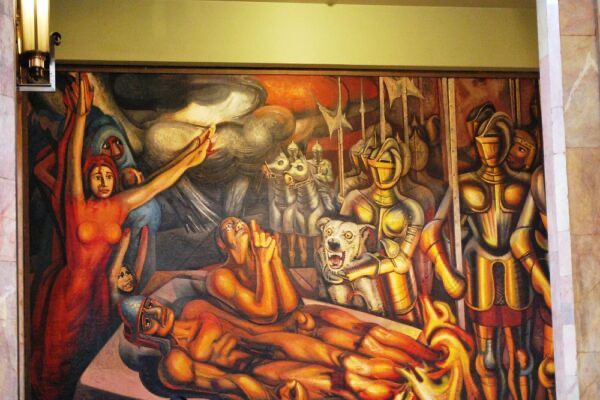

En lo que a mi respecta, creería que se trata de un proyecto más profundo y radical el que se viene construyendo a nivel global. Paradójicamente, los proyectos políticos de derecha y extrema derecha, con sus grupos de académicos en las universidades, han estado desestructurando cualquier proyecto que propenda por las interrogaciones del pasado, la memoria. La subalternización de la enseñanza de las historias o las recientes amenazas o “revisiones” de los programas de estudios afro o la desfinanciación de las universidades afro en los Estados Unidos me llevan a pensar que se reconfigura el marco del esclavismo-colonización. En Colombia, podríamos evocar los constantes llamados de desespero de la ultraderecha y derecha contra “el adoctrinamiento” y la difícil carrera que libran los estudios afrocolombianos o etnoeducativos en el “sistema educativo”.

Sin duda alguna, estos campos de estudios han venido ampliando las comprensiones de la historia, las ciencias y resignificando la academia misma. Al mismo tiempo, han contribuido en la radicalización de las democracias a partir de un resurgir de unas ciudadanías del espíritu, ciudadanías comprometidas con cambios radicales. Adicionalmente, han deconstruido algunos mitos eurocéntricos y pseudocientíficos que auparon o soportan el racismo, el clasismo, el sexismo, la dominación, el esclavismo y las neocolonizaciones. Sobre todo, han fundamentado un renacimiento del espíritu de pueblos enteros y han generado una liberación del pensamiento y la palabra que hoy generan disruptivos sentidos en las sociedades contemporáneas. Por consiguiente, la continuidad de los proyectos retrógrados, neoliberales, colonialistas y esclavistas (falta construir una palabra que conjugue todas estas palabras) depende en gran medida del adoctrinamiento de las ciudadanías mencionadas. En consecuencia, es necesario interrogarnos por el expansionismo de los dogmas religiosos en las comunidades africanas y de la diáspora y la relación con la política de extrema derecha (consideremos el voto afro a favor de Trump, Bolsonaro y el Uribismo, por ejemplo, todos negacionistas del racismo y enemigos de la memoria, la historia y la financiación de las universidades para el ingreso de las comunidades más desfavorecidas).

Esto nos lleva a plantear, finalmente, que, además de ser una prolongación del afroepistemicidio mediante la imposición de un “miedo a la historia y a la memoria” (suponen que las historias otras generan odios, las hegemónicas no, según ellos), esta apuesta es neoesclavista y necropolítica. Desaparecer las filosofías de los pueblos concuerda con el deseo de desaparición de esos pueblos en sí mismos. Estos discursos coinciden con las políticas antiinmigración y saqueadoras que han ocasionado miles de muertes en el mar Mediterráneo y el Atlántico o en la travesía por las Américas. También, las políticas impuestas por estos sectores políticos condujeron a miles de muertos afro por la indiferencia ante la pandemia. Además, estos sectores confluyen en la política de la acumulación por despojo (que implica violencia, corrupción, saqueo del erario, la usurpación de lo público por sectores “salvadores” privados). Pero esto solo es posible si las mentes de estas personas se mantienen adormecidas con “el más allá”, posando ingenuamente en el “más acá”, el día a día en sus propios hogares.